Plus de quinze ans après avoir été commis, le génocide des Rwandais tutsi demeure au cœur des images et des savoirs associés à ce petit pays d’Afrique centrale comptant une dizaine de millions d’habitants. De même, les traumatismes engendrés par la tragédie de 1994 marquent toujours la vie et les comportements de la population au Rwanda, tout comme la communauté internationale, qui refusa d’intervenir pour mettre fin aux massacres.

On observe pourtant aujourd’hui un paradoxe lié au contraste entre, d’un côté, la rapidité de la reconstruction et l’ampleur des investissements qui ont profondément bouleversé les paysages – notamment urbains – et, de l’autre, en contrepoint à un ordre sociopolitique particulièrement autoritaire, l’expression toujours exacerbée des « passions rwandaises », à peine affectée par l’intensité des transformations économiques et politiques engagées par les nouvelles élites tutsi au pouvoir. Situation d’autant plus surprenante que ces dernières mettent en œuvre une politique extrêmement volontariste en matière de « vérité, justice et réconciliation » et déploient un arsenal impressionnant de mesures incitatives et répressives pour établir l’« unité nationale ».

La persistance d’un climat passionnel peut s’expliquer par différentes raisons, qui seront abordées au fil des chapitres. Parmi celles-ci cependant, soulignons d’emblée la poursuite depuis 1994 de très vives polémiques relatives à l’analyse même des faits. Là aussi, malgré la multiplication des enquêtes et commissions internationales et nationales chargées de faire la lumière sur les causes et les responsabilités du génocide, des pans entiers de cette guerre, engagée en octobre 1990, n’ont pas été éclaircis ni même été abordés pour démêler les multiples enchaînements qui ont conduit à la catastrophe. Ainsi, face à l’étrange refus solidaire des acteurs internationaux de poursuivre jusqu’à son terme ce travail de vérité et face à l’énergie soutenue que déploie le régime pour supprimer de l’histoire tous les épisodes et témoins qui pourraient affecter la geste de la « libération » qu’il propage, la guerre civile se prolonge au niveau des propagandes. L’actuel pouvoir à Kigali tire sa légitimité de sa victoire militaire sur les forces génocidaires et cultive la mauvaise conscience de tous ceux qui ont laissé le génocide se dérouler, pendant que les tenants de l’ex-camp génocidaire dénoncent les comportements hégémoniques du camp vainqueur à l’intérieur du pays et à l’échelle régionale, et exploitent tous les éléments occultés ou déniés par ces demi-vérités pour effacer leurs crimes, si ce n’est pour les justifier.

Pour comprendre cette situation assez exceptionnelle, il faut rappeler que le malaise actuel est à la mesure des engagements politiques passés et des erreurs d’analyse qui ont alors été commises. Dans ce contexte, aucune tâche n’est plus impérative que de livrer au fil des années et des recherches, les éléments de « vérité » avérés ou en débat qui émergent. Éléments désormais suffisamment nombreux et précis pour brosser un cadre d’analyse cohérent.

Avant de s’y engager, quelques rappels historiques s’imposent sur les dernières années de la IIe République rwandaise, au cours desquelles la conjoncture bascula.

Le 1er juillet 1987, les cérémonies de célébration du 25e anniversaire de l’indépendance du Rwanda se déroulèrent en présence de plus d’une centaine de représentants et délégations de pays étrangers qui, tous profils politiques confondus, louèrent unanimement les réalisations de ce petit pays en matière de développement économique et social. Plus largement, et sans la moindre réserve, elles consacraient le régime du président Juvénal Habyarimana pour ses performances en matière de « gouvernance », nouveau concept alors promu par les organisations de coopération internationale en quête de bons élèves à donner en exemple à la planète en développement. Comparativement, au-delà de la mise en scène officielle et des apparences diplomatiques, les célébrations organisées le même jour à Bujumbura pour célébrer les dix ans de la IIe République burundaise manquaient de chaleur. Le pouvoir du colonel Jean-Baptiste Bagaza vivait ses dernières semaines (un coup d’État militaire y mit fin le 3 septembre suivant) et le contraste était grand : du côté burundais, des services de sécurité de triste réputation s’appliquaient à remplir les prisons ; du côté rwandais, Juvénal Habyarimana décrétait une large amnistie présidentielle et élargissait plus de 4 000 prisonniers. Indéniablement, parmi les trois autocrates garants de la stabilité régionale (Bagaza, Habyarimana et Mobutu au Zaïre), il était le préféré de la communauté internationale, ou plutôt le plus présentable.

L’instauration la Ire République rwandaise du président Grégoire Kayibanda avait accompagné les luttes pour l’indépendance, lorsque le pouvoir monarchique tutsi, sur lequel le colonisateur belge s’était continûment appuyé, avait été renversé. Par un coup d’État, le colonel Juvénal Habyarimana avait mis fin à cette Ire République en juillet 1973. Prônant une idéologie développementiste, le régime Habyarimana se renforça en bénéficiant du soutien actif de la totalité des pays occidentaux, et en premier lieu de la Belgique et de la France, mais aussi de la Suisse, du Canada et des coopérations « progressistes » des pays nordiques. Ajoutons qu’il profitait de l’intervention particulièrement compréhensive des bailleurs de fonds internationaux (de la CEE à la Banque mondiale), des ONG de toutes obédiences – qui avaient érigé le Rwanda en deuxième « paradis africain » après le Burkina Faso – et surtout de l’Église catholique, qui, depuis l’indépendance, cogérait le pays avec les régimes en place.

Mais, plus fondamentalement, le populisme autoritaire à base de participation suscitée, de responsabilisation contrainte des acteurs du développement et de proximité démagogique avec la masse paysanne séduisait fortement les tiers-mondistes apolitiques et les technocrates. On retrouve là le crédit idéologique tiré de la filiation démocrate-chrétienne. Le Rwanda était alors communément appelé le « pays aux mille coopérants ».

Pour autant, la célébration du 1er juillet 1987 scellait la fin des années fastes de la IIe République rwandaise, tout entière organisée autour du Parti-État MRND (Mouvement révolutionnaire national pour le développement) et de son président fondateur, Juvénal Habyarimana. Les années qui suivirent furent difficiles, marquées par de fortes contraintes économiques, par l’affirmation de la « société civile » et la montée des revendications démocratiques, puis par l’agression armée lancée, le 1er octobre 1990, par le Front patriotique rwandais (FPR), mouvement politico-militaire créé par les réfugiés tutsi implantés en Ouganda depuis les soubresauts de l’indépendance. Il s’ensuivit une longue guerre, qui connut une issue tragique après l’assassinat du président Habyarimana, le 6 avril 1994, au terme de trois mois d’un implacable face-à-face et au prix d’un génocide.

Approche intégrée et renversement de l’analyse

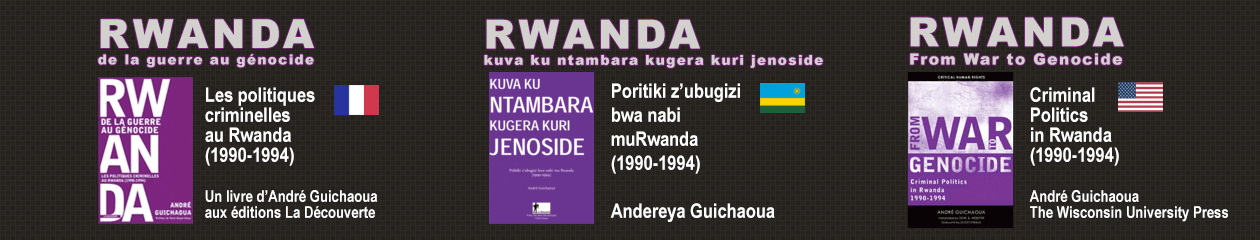

Après la publication des résultats de plusieurs recherches que j’ai menées sur les crises politiques dans la région des Grands Lacs africains, la guerre civile et le génocide du Rwanda, caractérisées par la nécessité de recueillir au plus vite la parole des rescapés et témoins de ces événements et de rendre compte avec méthode et rigueur de la violence qui les accompagna, la présente étude se veut complémentaire mais différente.

Dans le prolongement de mes analyses les plus récentes sur les conflits régionaux[1] et, au Rwanda, sur les « politiques du génocide » mises en œuvre au niveau des différentes communes et préfectures, des entreprises et des ministères[2], cette étude appréhende le déroulement du conflit rwandais au niveau politique central : celui des gouvernants et des divers décideurs. L’approche se concentre sur le fonctionnement de l’État, l’articulation complexe des pouvoirs introduite par le multipartisme, la conduite politique et militaire de la guerre civile (mobilisations partisanes, recompositions politiques, négociations, adaptations institutionnelles, assassinats, attentats et massacres, etc.). Une part déterminante de l’analyse est bien évidemment consacrée à l’ex-parti unique qui, après le bref intermède du multipartisme instauré le 10 juin 1991 par l’adoption d’une nouvelle Constitution, recouvra de facto le contrôle quasi entier du pouvoir, avec, le 9 avril 1994, l’installation du Gouvernement intérimaire, et s’arrogea le monopole de l’expression du « peuple hutu » au nom des exigences de la patrie agressée. L’approche s’appuiera notamment sur les trajectoires de quelques personnalités politiques issues du MRND et qui ont exercé des responsabilités politiques éminentes tout au long de la IIe République.

Comme pour les ouvrages précédents, l’analyse s’attache principalement à établir des faits et à décrypter des stratégies. Elle confronte un très grand nombre de témoignages livrés par les acteurs civils et militaires et accorde une large place à l’étude des « agendas », au double sens du terme (calepins annotés et occupations), des personnalités politiques et militaires au cours de la guerre et du génocide après que l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion présidentiel eut décapité le sommet de l’État. Au fil des pages, les lecteurs pourront le constater, ce travail éclaire bien des épisodes et agissements qui étaient jusque-là demeurés obscurs ou peu connus. Cet éclairage étaie les analyses des comportements, des objectifs personnels et collectifs et de la perception des enjeux du conflit par les acteurs les plus directement impliqués. Enfin, ces investigations, qui procèdent de la nécessité d’appréhender globalement et simultanément les multiples dimensions de cette guerre impitoyable, dégagent de nouvelles perspectives.

La première perspective concerne l’analyse de la sphère politique intérieure et des formations rivales qui, avec la reconnaissance du multipartisme en 1991, se répartirent, provisoirement au moins, le contrôle de certains organes de l’État. Sur ce point, une approche intégrée s’impose parce que le parti unique et ses dirigeants régentaient jusqu’alors tous les aspects de la vie publique et une large part de la vie privée des citoyens rwandais. Cette prééminence a perduré sous le multipartisme. Pendant les années d’ouverture politique – et de guerre civile – (1991-1994), la question au cœur de tous les débats concernait l’emprise maintenue des cadres et membres de ce parti sur la plupart des rouages politiques et économiques et donc aussi les moyens d’y mettre fin ou de l’alléger. La « mouvance présidentielle[3] » resta néanmoins au centre de la vie politique nationale et ce fut toujours par rapport à elle que les formations de l’opposition définirent leurs positions. Au-delà de la sphère politique, le pays tout entier vécut au gré d’avancées et de reculs multiformes dans le combat inachevé pour l’instauration d’espaces démocratiques dans les divers domaines de l’activité sociale. Combat dont le rythme et les modalités furent en permanence soumis à l’évolution de la guerre civile et du rapport de forces entre les deux protagonistes majeurs du conflit, le pouvoir présidentiel (contesté à Kigali) et la rébellion armée tutsi, aussi farouchement opposés l’un que l’autre à toute émancipation de forces politiques qu’ils ne contrôleraient pas et à un partage effectif du pouvoir. Cet aspect particulier du contexte politique peut désormais être précisément documenté, notamment grâce aux éléments d’analyse sur la conduite de la guerre par le FPR disponibles depuis peu[4]. Je mentionnerai encore les interventions des acteurs étrangers, régionaux et internationaux, privés et publics, qui pesèrent plus ou moins directement sur le déroulement des événements. Il ne s’agit pas ici de traiter toutes ces dimensions, mais de relever les domaines où elles ont nécessairement interféré.

Concrètement, je m’attacherai donc à analyser conjointement les luttes pour le pouvoir au sein de la sphère politique intérieure et la compétition mortelle qui s’engagea entre deux blocs politico-militaires, le premier se cristallisant au fil des mois autour des officiers nordistes extrémistes mis en place par la IIe République et le second étant constitué par l’APR/FPR. L’objectif central était, bien évidemment, la (re)conquête du pouvoir, qui mettait aux prises, depuis octobre 1990, la rébellion armée des réfugiés tutsi à partir de ses bases arrière en Ouganda, les partis et mouvements d’opposition structurés avec l’instauration du multipartisme en 1991, et les différentes forces assemblées au sein de la « mouvance présidentielle ».

La seconde perspective tient au renversement de l’analyse. Pour le dire simplement, j’ai jusqu’ici construit une démarche empirique, qui partait des faits pour remonter aux acteurs et préciser leurs rôles, leurs liens et leur engagement par rapport aux événements. À mon sens, cette démarche convenait pour appréhender les comportements d’individus dont les positions hiérarchiques – généralement subordonnées –, les fonctions, les domaines de compétence et les interventions pouvaient être assez clairement cernés et délimités.

Il en va différemment pour des acteurs qui occupaient des postes de décision politique ou de commandement militaire importants et dont la préoccupation centrale et les activités combinaient en permanence l’objectif de consolider leur position personnelle au sein du système de pouvoir et celui d’assurer la reproduction de ce même pouvoir. Dans leur esprit, sous des formes propres à chaque personnalité, les ambitions personnelles et les « intérêts nationaux supérieurs » se recouvraient toujours d’une manière ou d’une autre. Et l’osmose fut d’autant plus forte que les principales personnalités dirigeantes qui nous intéressent ici occupèrent au cours de la IIe République des positions clés dans les espaces où s’élaboraient les fondements de la légitimité du pouvoir et les règles du maintien de l’ordre social. Elles purent ainsi croire très tôt en l’éventualité d’accéder à des fonctions éminentes, voire de connaître un « destin national ».

Dans cette optique, il importe de comprendre, dans un premier temps, les règles du jeu du système clientéliste qui prévalaient en cette fin de IIe République et les modalités spécifiques d’organisation, de fonctionnement et de sélection des participants aux organes officiels et aux cercles restreints du pouvoir dans lesquels s’inscrivaient leurs trajectoires particulières. Puis, dans un second temps, d’apprécier dans quelle mesure leurs propres stratégies concurrentes de positionnement dans la hiérarchie du pouvoir, de captation et de maîtrise des ressources politiques (contrôle du parti et des institutions de l’État), financières et économiques (prélèvements divers sur la production et les flux financiers, affectation des moyens et redistribution des richesses), militaires (structuration de réseaux, disposition des armements lourds) et diplomatiques (appuis des grandes ambassades et bailleurs de fonds) affectaient ces mêmes règles du jeu et déplaçaient les enjeux.

Le président Habyarimana se trouvait au cœur du système subtil qu’il avait patiemment construit autour de sa personne, mais il en était lui-même dépendant lorsque les « créatures » qu’il engendrait et pilotait devenaient des pièces maîtresses de son dispositif, susceptibles de constituer elles-mêmes des pôles concurrents de pouvoir. En temps de paix, la régulation des ambitions était relativement aisée. Elle tenait pour l’essentiel à la distribution des richesses et des postes qui en garantissaient l’accès et la reproduction, tous deux conditionnés par la force du lien établi avec le noyau central du système clientéliste. Lien que Juvénal Habyarimana pouvait rompre ou distendre à tout moment.

Dans la situation d’instabilité créée par le multipartisme puis la guerre civile, la force et l’agencement de ces pôles évoluaient au gré de conjonctures fluctuantes et, face à un pouvoir fragilisé, la maîtrise du système devenait beaucoup plus problématique. En particulier, la gamme des ressources politiques susceptibles d’être mobilisées par les divers protagonistes du conflit s’était notablement élargie. Parmi elles figuraient alors aussi bien, pour autant que cette distinction ait toujours un sens, des moyens « légaux », des pratiques d’exception ou habituellement proscrites que des actions « criminelles ».

La création de mouvements de jeunesse par les partis et leur évolution illustraient de manière exemplaire cette gradation : sensibilisation militante par le biais d’activités d’animation socio-éducatives ou sportives dans un premier temps, puis service d’ordre et support à des activités de mobilisation partisane, structuration en milices et entraînements militaires ensuite, et enfin sous-traitance de prestations de groupes armés à des structures « privées » et multiplication de bandes dont les activités relevaient du pur banditisme.

Or, quand les protagonistes ont jugé que des crimes étaient devenus nécessaires à la réalisation de leurs objectifs, ils ne les ont pas considérés comme des « fautes », mais comme des actes de guerre. À ce moment, pour eux, ces crimes – propagande et incitation à la haine raciale, menaces envers les biens et les personnes, pillages, assassinats, attentats, massacres de masse jusqu’à l’extermination d’un groupe ethnique qualifié d’ennemi – pouvaient être considérés comme une nécessité fonctionnelle induite par des décisions stratégiques vitales. La mobilisation intensive de l’ensemble de tels ressources et moyens d’action était alors réservée aux seuls acteurs qui en avaient la maîtrise et qui pouvaient s’affranchir des interdits moraux et des règles de l’État de droit. C’est ainsi que des autorités ou des états-majors recourant à toute la panoplie des armes de guerre ont pu envisager et ordonner l’anéantissement de tout individu ou groupe identifiés comme des obstacles à leurs plans politiques.

Rappelons aussi que le recours à des méthodes brutales et radicales a été banalisé dans cette région du continent africain, affectée depuis plusieurs décennies par une succession de crises politiques et de guerres civiles. Enclenchées dans le prolongement de transitions ratées vers l’indépendance, presque toujours accompagnées de formes extrêmes de violence aboutissant à de très lourds bilans humains et matériels (en Ouganda, en Centrafrique, au Congo-Zaïre, au Burundi et au Rwanda, etc.), ces crises – aux enjeux sans cesse renouvelés – se sont nourries les unes les autres, et se sont inscrites, dans la durée et la mémoire des élites et de toutes les catégories de population, comme des épisodes courants ou inéluctables.

Dans la situation qui s’est imposée à partir du 6 avril 1994 après l’attentat contre le président Habyarimana, le niveau des enjeux était d’emblée fixé au plus haut par l’agresseur et libérait l’énergie des extrémistes hutu, qui, depuis le second semestre de l’année 1993, prônaient une stratégie anti-FPR et anti-tutsi frontale. Dans les heures qui suivirent le crash de l’avion, ils se montrèrent les plus déterminés et décapitèrent l’opposition modérée pour s’emparer du pouvoir. Après la neutralisation délibérée et complice des acteurs externes (Minuar – Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda[5] – et forces étrangères), l’absence, rapidement confirmée, de toute issue négociée au conflit conféra à la guerre un caractère absolu et définitif : elle fut qualifiée, de part et d’autre, de « dernière ». Plus aucune limite ne s’imposait alors aux belligérants quant au choix des moyens et à l’envergure des actions engagées pour vaincre.

Ainsi cette approche, qui se fonde sur les stratégies et les objectifs poursuivis par les protagonistes du conflit pour comprendre les formes et le niveau de mobilisation respectifs des ressources politiques au cours des étapes successives de la guerre, pose de manière différente l’hypothèse de la « planification » des crimes ou de l’« entente » qui les auraient précédés. Appuyée sur une reconstitution factuelle méticuleuse des événements, elle démontre à quel point l’évolution effective de la guerre et de son environnement, la reprise des combats dans la nuit du 6 au 7 avril et le déclenchement du génocide ne peuvent être disjoints. Elle permet aussi et surtout de déterminer précisément quand et par quels acteurs le génocide a été engagé et conduit.

Témoignages et documents : éléments de méthode

Une telle recherche requiert l’accès à des informations originales et les contributions d’observateurs privilégiés. Plus encore que pour les publications précédentes, j’ai bénéficié de l’apport déterminant de très nombreux témoins et acteurs directs des événements. Il a été facilité par le fait que je connaissais personnellement nombre d’entre eux bien avant 1994.

Depuis 1979, comme chercheur, j’avais engagé des recherches comparatives sur les paysanneries en Afrique centrale, tout en assurant fréquemment des missions d’expert pour le compte d’organisations internationales et nationales de coopération et de développement (BIT, Banque mondiale, PNUD, coopération suisse, etc.). À partir des années 1984-1986, le suivi régulier de programmes de développement agricole aussi bien au Burundi qu’au Rwanda m’a conduit à effectuer des séjours de longue durée pour la réalisation d’enquêtes et d’études diverses au cours desquelles j’ai pu me familiariser avec la quasi-totalité des communes des deux pays. Dans une région où 90 % de la population vivaient de l’agriculture et où les élites demeuraient très attachées à leurs terroirs d’origine, cette proximité avec le terrain a permis d’établir des liens forts et durables avec de nombreuses familles des deux côtés de la frontière et, plus largement aussi, dans les provinces riveraines de l’ex-Zaïre. Lors du regain des tensions régionales en 1987, qui s’était traduit par des expulsions massives de résidents étrangers vers leurs pays d’origine, j’avais été sollicité pour approfondir plusieurs points de contentieux qui bloquaient la ratification de la Convention sur la libre circulation des biens et des personnes au sein de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL, réunissant Burundi, Rwanda, et Zaïre). Je me suis, de ce fait, préoccupé de la question des ressortissants (migrants anciens ou récents) dont l’installation, le statut de résidence, voire la nationalité étaient contestés – et en particulier des incidences, éminemment conflictuelles, de la situation des centaines de milliers de réfugiés croisés qui attendaient, pour certains depuis la fin des années 1950, d’être fixés sur leur sort. Au-delà des sphères politiques officielles, j’ai ainsi été amené à fréquenter nombre de ceux qui devinrent au cours des années 1990 les interlocuteurs obligés des pouvoirs en place et qui s’exprimaient alors au nom de groupes d’opposition politiques ou de mouvements armés dont la majorité des dirigeants et des militants étaient installés à l’étranger. La participation à différentes médiations et conférences en 1991 et 1992, tout comme le suivi de programmes d’aide d’urgence ont renforcé cette implication, y compris au cours de périodes ou d’événements qui ont conduit nombre d’étrangers à ne plus guère circuler dans la région. C’est ainsi que je me trouvais à Kigali en mars-avril 1994. Ce séjour au Rwanda s’inscrivait dans une série de missions d’étude et d’appui technique réalisées pour la Direction de la coopération et du développement (DDC) du Département fédéral des Affaires étrangères suisse (DFAE) et devait durer trois semaines. Il s’agissait de passer en revue les programmes de développement de cette coopération au Rwanda et d’assurer la passation avec les nouveaux ministres de tutelle désignés.

À bien des égards, ce séjour a marqué un tournant dans mon existence. Tout d’abord en raison de ce qu’il a représenté comme engagement personnel sur place et dans les semaines qui suivirent, et surtout, depuis lors, au long d’une présence de plusieurs mois par an dans la région jusqu’à une période récente. Outre la multiplication de missions de médiation ou de coopération, les sollicitations les plus importantes me sont venues du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, créé par le Conseil de sécurité des Nations unies en novembre 1994) et de nombreuses juridictions nationales, en charge de juger les crimes commis au cours de ces années de guerre. J’ai témoigné, à ce jour, dans le cadre d’une trentaine de procédures concernant des accusés de génocide en tant que « témoin de faits » et « témoin expert ». Outre l’obligation morale faite aux chercheurs spécialistes de cette région de témoigner sur ce qu’ils connaissent du contexte et des acteurs (voire des accusés), cette forte implication découle de l’obligation juridique qui s’impose aux témoins directs, puisque j’étais en mission à Kigali en mars-avril 1994. Dans ce cadre, des dizaines de missions et plusieurs mois d’enquêtes de terrain, le traitement d’un grand nombre d’archives et l’accès privilégié à des sources d’informations exclusives ou inexploitées ont donné lieu à la rédaction de plusieurs études biographiques, à caractère régional ou thématique, qui ont servi de support à ces dépositions et publications.

Les liens personnels étroits, établis dans cette région depuis une trentaine d’années, m’ont permis d’interroger, même sur les points les plus délicats, un grand nombre d’interlocuteurs. D’autant plus que, quinze ans après les faits, beaucoup parmi eux souhaitaient désormais s’exprimer et, pour une part au moins, rendre publiques les informations et les archives dont ils disposent.

Tel a été le cas de plusieurs responsables militaires et civils parmi les mieux informés, qui ont bien voulu faire d’importants efforts de mémoire et d’analyse pour faciliter ces investigations et les documenter. Cette ouverture – nouvelle pour ceux qui n’avaient jamais souhaité s’exprimer jusqu’alors – mérite d’être relevée. Le sentiment que le moment approche où la « vérité » sera enfin dite et surtout entendue sur bien des points encore obscurs de la guerre civile explique cette volonté de collaborer, même si les risques encourus par leurs auteurs, aisément identifiables par leurs pairs, demeurent importants[6].

S’il n’est pas possible bien évidemment de les citer, je tiens à faire savoir combien l’apport de toutes ces personnes a été important : aussi bien celles avec lesquelles des échanges réguliers ont été engagés depuis le début des années 1990 et qui ont toujours accompagné fidèlement mes recherches les plus variées et, quelquefois aussi, les plus délicates, que celles qui, sollicitées ponctuellement, ont accepté de répondre à quelques questions précises mais déterminantes. Toutes savent à quel point je leur suis redevable et reconnaissant de leur confiance.

Je les remercie donc d’autant plus que ces approches recoupées m’ont enfin permis d’exploiter les informations et analyses que j’avais accumulées depuis une dizaine d’années grâce à plusieurs personnalités. Informations et analyses que, souvent, je comprenais mal car elles étaient pour moi trop riches et complexes. Comprendre le fonctionnement de la sphère politique renvoie à des exigences particulièrement élevées en matière de connaissance des individus et des réseaux dans lesquels ils se meuvent, alors même que la discrétion, l’opacité ou la dissimulation délibérée sont des règles fondamentales. En outre, lors des études précédentes réalisées sur la guerre et le génocide au niveau des préfectures et des communes, je disposais d’un référentiel déjà riche lié aux très nombreuses enquêtes de terrain effectuées de longue date dans le cadre de recherches de sociologie et d’économie rurales. Et je pouvais sans cesse retourner sur ces lieux pour y rencontrer les acteurs rescapés ou passer des journées entières dans les prisons avec tous ceux dont le sort relevait désormais – à tort ou à raison – de la justice. Il était ainsi possible de définir assez rapidement des raisons sociales, des espaces vécus et donc des cadres de compréhension pertinents.

Une telle démarche n’apparaissait guère praticable dans le cadre de la présente étude compte tenu des prérogatives à la fois larges et floues des personnages clés de cette guerre, de la multiplicité des domaines dans lesquels ils étaient engagés, de l’incertaine articulation des différentes sphères dont relevaient leurs activités. Le paradoxe propre au statut du chercheur étranger faisait alors sentir tous ses effets. D’un côté, il parvient généralement à accumuler une multitude d’informations que la plupart des interlocuteurs nationaux ne sont pas en mesure de rassembler en raison de l’absence de moyens mais aussi de leurs positionnements et implications personnels (familiaux, régionaux, socioprofessionnels, religieux, idéologiques et politiques) et, de l’autre, il demeure extérieur à des logiques intimes qu’il ne maîtrise pas ou qu’il ne « voit pas ». Distance qu’exprime finement la formule imagée en kinyarwanda : « Agahinda k’inkoko kamenywa n’inkike yatoyemo » (littéralement « Le chagrin de la poule n’est connu que par la basse-cour »). L’expression souligne avec force la difficulté d’appréhender la réalité de cette guerre et la tendance exacerbée des observateurs à pallier le manque de données étayées et la faiblesse des analyses par les évidences des discours communs.

Mais la position du chercheur étranger peut être considérée comme un atout au-delà d’un certain niveau d’accumulation de données et de familiarité avec les acteurs et les événements, lorsqu’elle permet de s’extraire des récits circulaires, des argumentaires standardisés et surtout des a priori intentionnalistes et des anticipations stratégiques très systématiquement prêtés aux acteurs. Si, malgré les années passées, chaque nouveau récit ou découverte de faits inédits renforce le sentiment d’inachèvement des investigations et d’incomplétude de l’analyse, ce sentiment est contrebalancé par d’intenses « expériences de vérité », selon l’expression de Hannah Arendt, porteuses de résultats, qui révèlent d’autres cohérences ou incohérences permettant de penser et de comprendre des pans entiers de l’histoire.

Deux difficultés ou limites indépassables perdurent cependant et pèsent durablement sur l’analyse. La première, décisive, tient à la position même de plusieurs de ces acteurs clés qui, en raison de leurs fonctions et attributions d’alors ou d’aujourd’hui, ne peuvent ou ne veulent s’exprimer. Des contraintes judiciaires s’y opposent à l’évidence pour ceux qui sont poursuivis ou incarcérés et pour ceux qui pourraient l’être mais, plus généralement, la menace et le chantage politico-judiciaire généralisés auxquels recourent les nouvelles autorités rwandaises vis-à-vis de tous les témoins susceptibles de s’exprimer sur les événements passés obligent à une très grande réserve. Le cadre général d’une histoire officielle du génocide et de ses antécédents est désormais bien établi pour légitimer le déclenchement de la guerre et la conquête exclusive du pouvoir, puis justifier l’encadrement totalitaire des citoyens soumis à une intense rééducation idéologique. Dotées d’un arsenal juridique permettant de poursuivre toutes les déviances politiques et idéologiques, les autorités sont en mesure de dissuader radicalement l’expression de toute approche qui contreviendrait à cette histoire convenue. Et très précisément à toute analyse historique qui s’attacherait à resituer le génocide de 1994 dans le contexte de la guerre dont le FPR a pris l’initiative et, au-delà, à analyser aussi sa propre conduite de la guerre. Une opacité symétrique prévaut dans le camp adverse au niveau du clan présidentiel et des proches du défunt Juvénal Habyarimana, qui assurent un verrouillage efficace auprès de tous ceux qui seraient tentés de jouer les « transfuges » de la vérité. Ce black-out bénéficie de relais solidaires dans les milieux diplomatiques de la part de toutes les parties intéressées au conflit, peu enclines à se voir (re)mises au centre de polémiques que l’exaltation maintenue des passions rwandaises réalimente régulièrement.

Une seconde limite tient au constat du très faible nombre des recherches traitant de la guerre proprement dite, notamment de la part d’auteurs rwandais informés, constat aggravé par l’extrême indigence des références factuelles étayant la plupart de ces travaux. Le présent ouvrage tente de pallier ces manques, grâce à une accumulation de documents d’époque et de témoignages largement inédits ou peu accessibles. Certes, au fil des années écoulées, des témoins prennent souvent quelque distance avec leurs récits des faits tels qu’ils sont advenus, et intègrent ce que l’on dit ou ce qu’on leur en a dit, ce qu’ils croient ou veulent croire. Le mélange de vrais ou de faux souvenirs peut devenir délicat à démêler sans que la spontanéité, la sincérité et la crédibilité de celui qui sollicite sa mémoire puissent nécessairement être mises en cause. Cette interrogation sur la véracité des propos est d’autant plus prononcée lorsque l’interlocuteur, sous une forme ou une autre, s’est vu reconnaître le statut de victime ou se considère comme tel. Il reste alors à faire la part du « vrai » entre le dévoilement des traumatismes vécus, la sélection des faits liés à l’apprentissage de la fonction de témoin, l’assimilation de ce qui est désormais validé comme vérité consacrée. Mais le plus important est de faire reculer sans cesse la part oubliée des événements anodins, des faits occultés, des réalités déniées, des secrets conservés par-devers soi par calcul ou par nécessité, car il est presque toujours possible ensuite de remonter le fil de l’événement et de trouver d’autres témoins qui valideront ou invalideront. Comme on le verra ci-après, des chapitres entiers sont consacrés à dénouer les fils et les enjeux d’intrigues politiciennes toujours complexes. Intrigues croisées qui désespéraient justement les observateurs et diplomates, dont la plupart ne percevaient que les apparences.

Mais, malgré les explications fournies et les avancées indéniables de l’analyse, de fortes insatisfactions prévaudront parmi les acteurs rwandais qui les ont vécues (ou subies) au jour le jour. Je ne pense pas là aux mécontentements suscités par des faits et analyses qui contreviennent aux histoires arrangées, mais aux discontinuités qui demeurent inévitablement. En effet, si la cohérence établie entre les faits et les décisions des uns et des autres peut être considérée désormais comme globalement exacte, si les alternatives de départ incluaient bien les dénouements qui finalement s’imposèrent, le récit ne rend que partiellement compte des aléas du moment qui ont pesé sur les attentes et volontés des acteurs et, souvent, affecté le déroulement des événements.

En relevant ce point, je me réfère à des remarques fréquentes de mes interlocuteurs et relecteurs, qui estiment souvent ne pas « avoir voulu » certaines décisions aux incidences politiques majeures, ou ne pas les avoir anticipées, qui regrettent le franchissement de points de rupture sans avoir été en mesure de l’empêcher. Remarques fréquemment justifiées qu’ils peuvent étayer à l’aide d’informations ou de versions alternatives incontestables. Au regard des événements tragiques qui se sont ensuivis et des responsabilités individuelles et collectives qui peuvent en découler, ces réserves doivent être prises en compte pour proposer une analyse fidèle des événements là où de fausses cohérences dans l’enchaînement des faits ou des intentionnalités stratégiques auraient été abusivement introduites a posteriori, ne serait-ce qu’au travers d’une rédaction inadéquate. Même si le départage n’est pas toujours aisé, réintroduire cette part effective – et inévitable – d’indétermination dans la succession des faits s’impose comme une nécessité pour comprendre les logiques d’acteurs, dégager ou rétablir la « réalité du réel ».

En effet, comme la multiplicité des témoignages le démontre, les confrontations politiques entre personnalités de premier plan tenaient autant de calculs « rationnels » que de jeux de rôles ou de questions de « tempérament ». Propos malencontreux, coups de colère, conjonction inopinée d’événements ou à l’inverse « paroles de miel », arguments chocs, état de grâce momentané pouvaient faire basculer des entretiens ou des réunions, des alliances ou des ruptures. On pourrait citer nombre de décisions majeures qui ont finalement été avalisées en dépit des « intérêts objectifs », et ce à la suite de futiles enjeux de préséance ou d’énervements subits. Éléments en apparence anecdotiques, qui sont la plupart du temps gommés dans un exposé synthétique, mais se révèlent décisifs au moment où ils adviennent. En outre, nombre d’interlocuteurs ont souhaité que je rappelle les situations d’asymétrie des acteurs politiques en matière de maîtrise de l’information, de plus ou moins grande familiarité avec les pratiques et les jeux du débat « démocratique ». Les tensions nées du climat de guerre ont fortement pesé sur des individus, puis des formations politiques qui s’initiaient à peine aux compétitions entre partis sans avoir encore mis au point des règles et procédures de contrôle pouvant donner corps à ces nouvelles exigences en leur sein et entre ces partis. Bien que devenus eux-mêmes des politiciens de plein droit, les héritiers du Parti unique qui se dispersèrent dans les différentes formations de l’opposition et de la majorité en 1991 et 1992 maintinrent des rapports interpersonnels étroits, qui recouvraient des liens de terroir, des relations familiales, des affinités religieuses, des compagnonnages scolaires et politiques. Ils se fréquentèrent, cohabitèrent, se déchirèrent et s’apprécièrent (au sens propre et souvent aussi figuré du terme) comme des proches, des amis, des rivaux, des adversaires. Cet arrière-plan fut toujours présent, même et surtout lorsque ceux qui, le week-end, le temps d’une fête ou d’obligations, buvaient la bière ensemble se retrouvaient le lundi pour trancher, pacifiquement ou brutalement, leurs différends politiques.

L’approche est quelque peu différente en ce qui concerne les personnalités et interlocuteurs du FPR, qui, même lorsque des relations interpersonnelles assez étroites avaient été établies, relevaient d’une autre culture politique proper à un movement de rebellion armée. Cette césure insurmontable avec les personnalités de l’« intérieur » du Rwanda tenait à la confrontation de deux univers : le premier composé de « civils », y compris lorsqu’ils revêtaient l’uniforme, et le second marqué par un ordre militaire dont les règles et les sanctions s’appliquaient avec la même rigueur à toutes les recrues civiles. Dans ce contexte, le poids des indéterminations et l’incidence des coefficients personnels étaient réduits à l’extrême en matière d’analyse des stratégies d’acteurs et de compréhension des objectifs poursuivis. Des erreurs, des dysfonctionnements, des décalages pouvaient prévaloir dans l’appréciation de l’environnement, la mise en œuvre des operations mais, une fois les plans fixés et les opérations engagées, la cohérence d’ensemble, la volonté collective, voire l’adhésion des hommes ne faisaient aucun doute parce que les « déviants » étaient mis hors jeu.

Une dernière remarque concerne les nombreux documents et témoignages produits dans ce livre. Ceux-ci ne sont pas de simples additifs, ils constituent bien évidemment les références et compléments indispensables pour éclairer ou étayer l’exposé, mais ils fournissent beaucoup plus que cela. Plusieurs offrent des développements spécifiques – et dans divers cas inédits – indispensables à la compréhension. Compte tenu de leur intérêt, il a été décidé de les intégrer dans le corps du texte (ou, faute d’espace suffisant sur le papier, de les joindre dans des annexes accessibles sur le site partenaire) afin que les lecteurs puissent apprécier eux-mêmes la part de vérité qu’ils recèlent.

Il en résulte assurément une rédaction et un ouvrage assez originaux. En effet, afin de pouvoir décrypter certains faits obscurs, ou établir des enchaînements insoupçonnés, certains chapitres ou développements deviennent inévitablement très riches en détails biographiques, chronologiques, etc., aboutissant certainement à une forme atypique par rapport aux essais classiques auxquels le lecteur est habitué. La confection d’un site auquel le lecteur est régulièrement invité à se reporter, puisque plus d’une centaine d’annexes du livre y ont été réunies, relève du même souci. Il importait à mes yeux que ceux qui liront ce livre puissent accéder à des éléments de preuve « bruts » (par exemple, des documents rédigés en kinyarwanda – notamment des agendas –, accompagnés de leur traduction en français). C’est pourquoi encore dans le livre, lorsque plusieurs témoignages traitent des mêmes faits, je les juxtapose pour illustrer la diversité des versions et dégager les convergences et les contradictions. Cette démarche permet aussi de mesurer le travail qui resterait à faire pour les exploiter de manière exhaustive.

Comme le lecteur pourra s’en rendre compte, l’examen et le recoupement des données ont été systématiques, mais malgré les efforts faits pour accéder aux sources les plus fiables, pour corroborer les informations recueillies, pour relire et corriger la dernière version de cette étude, d’inévitables erreurs ou approximations subsistent certainement. D’avance, je prie les lecteurs de bien vouloir m’en excuser.

[1] André Guichaoua (dir.), Exilés, réfugiés, déplacés en Afrique centrale et orientale, Karthala, Paris, 2004.

[2] André Guichaoua, Rwanda 1994. Les politiques du génocide à Butare, Karthala, Paris, 2005.

[3] Après l’instauration du multipartisme, ce terme générique recouvre l’ensemble des mouvements et des personnalités qui continuèrent à se définir ou restèrent fidèles ou proches du président Habyarimana.

[4] De nombreuses sources internes ou indépendantes avaient rendu publics, depuis la fin des années 1990, des récits et témoignages sur les formes d’organisation de l’APR et la stratégie de conquête du pouvoir du général major Paul Kagame (notamment le Mémorandum de Michaël Hourigan, enquêteur du TPIR, rédigé en 1997), mais ce n’est que depuis le début des années 2000 (avec le Témoignage de Jean-Pierre Mugabe sur l’assassinat du président Habyarimana, The International Strategic Studies Association, 21 avril 2000 ou les notes du major Alphonse Furuma, (23 janvier 2001) et surtout en 2004 que ces informations ont pu être recoupées de manière assez systématique et rigoureuse au cours de nombreux entretiens (cf. Abdul Ruzibiza, Rwanda, l’histoire secrète, Panama, Paris, 2005). Parallèlement étaient conduites des investigations systématiques par le TPIR, le juge français Jean-Louis Bruguière, la justice espagnole, etc. dans le cadre de poursuites relevant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis durant le conflit. Sur ce point, voir les chapitres 7 et 14.

[5] La Minuar a été créée le 5 octobre 1993 par la résolution 872 du Conseil de sécurité de l’ONU et sa mission s’est achevée le 8 mars 1996. Elle avait pour mandat de contribuer à assurer la sécurité de la ville de Kigali, superviser l’accord de cessez-le-feu appelant à la délimitation d’une nouvelle zone démilitarisée ainsi qu’à la définition d’autres procédures de démobilisation, superviser les conditions de la sécurité générale pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition jusqu’aux élections de la mi-1996. Elle devait participer au déminage et aider à coordonner les activités d’aide humanitaire liées aux opérations de secours. Le commandant militaire de la mission était le général Roméo Antonius Dallaire (Canada), en fonction depuis le début de la mission jusqu’au 20 août 1994, qui était placé sous l’autorité de Jacques-Roger Booh-Booh (Cameroun), représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la mission du 23 novembre 1993 au 15 juin 1994.

[6] Je tiens à mentionner ici le lieutenant-colonel Augustin Cyiza qui a payé de sa vie son engagement en faveur de la vérité. Cet officier et juriste fut assurément l’une des personnalités parmi les plus lucides de cette période. Il est l’un des rares observateurs à avoir entretenu avec toutes les parties en conflit des contacts étroits et sans ambiguïté, car il ne fut jamais ni un va-t-en-guerre ni un politique. Officier inclassable et libre, de facto sans fonction – il présidait un Conseil de guerre inexistant –, il militait avec conviction et détermination en faveur de la paix. Sa capacité d’analyse, son réalisme et la franchise de ses propos perturbaient toujours ses interlocuteurs, dont il prenait plaisir à mettre à nu les calculs. Ces exercices risqués de la part d’un homme sans protection lui valurent bien des inimitiés. Il a été enlevé le 23 avril 2003 par des agents des services de sécurité rwandais et nul n’a pu obtenir de nouvelles de lui depuis lors (cf. André Guichaoua, « Postface. Le 23 avril 2003 », in Augustin Cyiza, Un homme libre au Rwanda, Karthala, Paris, 2004, p. 209-213 ; voir aussi annexe 51.

Lire cet avant-propos en PDF (150 Ko)